2012年08月10日

第1回 田んぼのある暮らし

家業の都合で、1ヵ月のうち半分近くを家以外の場所で暮らす…という生活をしている。特に6月から8月の初めにかけては、家を空けていることが多かった。久しぶりに帰ったら、以前はカエルの大合唱だった近隣が、今は蝉、蝉、蝉。家からわずか数メートル先の線路を走る電車の音も聞こえず、家人との会話も大声を出さなければ成り立たない。少しは慣れてきたけれど・・・。やっぱり、うるさく感じてしまう。

さて、この『日刊いーしず』への連載のお話をいただいて、最初の〆切に合わせて書いたのが、以下の文章。〆切と実際のスタートにズレがあるのは、よくあること。修正を加えようかとも考えたのだが、やはり蝉の声が・・・。という適当な言い訳をして。たしか6月中旬の〆切だったと思うので、その頃の気分でお読みください。

-------------------------------------------------------

今、伊豆の田んぼでは、太陽の日射しを受けて光る水面で、小さな稲が初夏の風に揺れている。夜ともなれば、カエルで大賑わいだ。

水の張られた田んぼに私が初めて足を入れたのは、今から5年ほど前のこと。下田で飲食店を営む知人に誘われ、南伊豆へ。都会から移住して農業を始めた若い農家の奥さんが二人、おむすびを握っていた。古民家で軽やかな音楽を流しながら。ベトナムあたりの映画に出てきそうな光景で、今でも鮮やかに懐郷の思いに似て甦る。

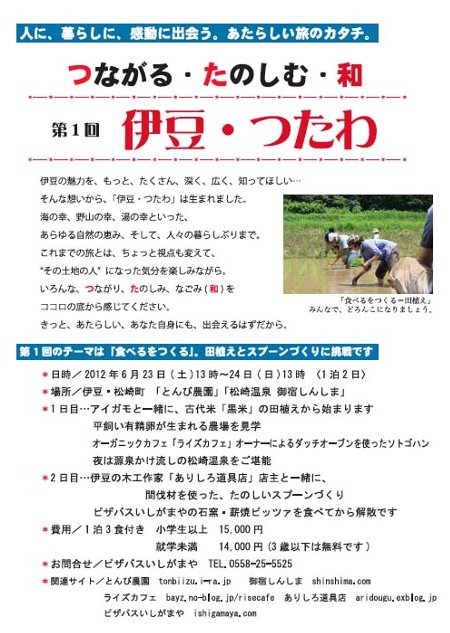

田んぼに生える雑草を食べてくれるアイガモの雛たちも、そろっていた (届いていた)。お天気も上々。まさに、田植え日和。田靴に履き替え、いざ、泥の中へ・・・・・。

まあ、自由の効かないこと。片側の足を、もう片方の足で踏ん張りながら抜き出すと、瞬間、泥水の抵抗がなくなるから、片足立ちは、まさしく不安定。残してあった足は、さらに泥の中に入り込む。次にこちらを出そうとすると、さっき出たばかりの足が、ズズズ…と、深く沈んでいく。よっこらしょっ、おっとっと…、その繰り返し。まっすぐに歩ける? 苗は無事に植えられるだろうか。

東京や静岡からやって来た参加者、約20人が横一列に並ぶ。その両サイドの畦道に、その日の主宰者である農家二人が、1本の紐の端を持ち合ってしゃがんでいる。紐には、およそ30センチごとに小さな玉がついていて、私たちはそれを目印に植えていく。割り当ては、一人5箇所ほど。全員が植え終わると、次の列に移る。列と列の間も均等になるよう、畦道にいる農家がそれぞれに同じ長さの棒切れを使って間隔を測り、紐を動かしていた。

植えられた苗は、私たちの目の前で、整然とその姿を見せている。長さは20センチにも満たない。ひょろひょろとした印象。風に倒されないか、雨に流されないか…。植えるといっても根の部分を鉛筆を持つように持ち、中指第二関節あたりまでを埋め込んだだけ。おいしいお米を無事につけて! と、祈るような気持ちだった。

途中、農家が自ら育てた大麦でつくったという麦茶で、休憩になった。おいしい。麦を大地ごと味わう感じだ。農家って、いいなあ。自分の命につながるものを、自分でつくれる。あらためて、うらやましい気持ちが沸き上がった。

やがて、朝方、奥さん方が握っていたおむすびで、お昼ごはんに。この食卓も、自家栽培の野菜で彩られていた。煮ただけ、炒めただけ、漬けただけ…というおかずが、一粒一粒に歯ごたえを感じるおむすびの玄米と、よく合う。中でも、大豆から、すべて手づくりという味噌の味噌汁は感動的だった。これを毎日、食せたら、どんなに幸せなことだろう。いつか私も味噌をつくろう。そう決心。

この田植えに参加して以来、私の米づくりは毎年、続いている。どうしてだろう。田んぼに入ると、なにか、もう、生きていくことに覚悟せざるを得ない感じがする。逃げ道がない、田に閉じ込められる感じ。それでいて、それは十分に居心地がいいのだ。

もちろん、腰を曲げての農作業は楽なはずもなく、その後、数日間は足腰が痛い。日焼けをしないよう気をつけていても、焼けてしまう。でも、もう二度と田んぼに入るまいとはならない。草を抜きに行こう、また来年も田植えをしようという気持ちに自然となる。

それは、おそらく、自分の命につながるものを育てることの心地よさだ。この丸ごとの体験には、本当のことしかない。晴れれば稲は伸び、雨なら根に栄養を蓄えるだろう。人も同じ。格好なんて、気にしてはいられない。思わぬ拍子に転べば、泥まみれ。そうなったら笑うしかない。その明解極まりない風通しのよさに心ひかれ、農家の手伝いから少しずつ進歩して、2年前からは本格的に始めた。

その一年目は、すべて、猪に倒され収穫できず。しかしながら、猪は賢い。田んぼは少し高台にあり、道路から見ている分には被害には遭っていないと思っていた。山際ゆえ、電柵もしてあった。

ところが、ある日、田んぼまで行ってみたら、田の淵の稲はそのままも、中は荒らされ放題。もう、びっくり。呆然となった。そして、翌日、道路から見上げると、すべてがきれいに倒されていた。

翌年は、すずめの餌場にされた。無農薬・無化学肥料で育てるために田植えの時期を選んだら、まわりの田んぼより遅くなった。ということは、ほかが稲刈りを終えたあとも、私たちの一枚だけは黄金色に輝いている。すずめが群れをなしてやってくるわけだ。

収穫時、手伝ってくれた近所のおばあさんには「こんなに軽い稲は、初めて持つよ」と。脱穀してくれた農家も「米、入ってないんじゃない?」。私も思わず、パラパラと落ちる脱穀米をかき集めた。

でも、自家米は自家米である。もち米だったので赤飯にしたら、これは、もう、どんな高級料理店でも味わえない、まさに極上の赤飯だった(と感じているのは私だけだろうが)。

ところで、秋風が吹く少し前までは、時々、草をとるために田んぼに入る。できるだけ背丈の短いうちに抜いてしまわないと、伸び放題になる。夏の稲は、私の肩に届きそうなほど成長している。その間を歩いて、かがんで、草を引っこ抜くのだ。

大きなクモやら、ブンブン耳元まで飛んでくるアブやら、突然、バッと目の前に現れるバッタやら、葉の裏に潜んでいる色や模様がグロテスクなアゲハチョウの幼虫やらと格闘しながら。私は、飛ぶ虫と、模様入りの虫が大の苦手だ。見つける度に派手な声を上げるから、虫たちも相当に驚いているだろう。

それでも、この田んぼに入らなければ知ることのできなかった、すばらしい発見があった。おそらく、今日の現代化された農業をしている人たちは、知らないはず。それは、とても、いい匂い。何の匂いか。かいでみたい人は、ぜひ、今年の夏、一緒に田んぼに入りましょう。格闘を覚悟の上で。畦道からでは、絶対にわかりません。

今年の田植えは、仲間の農家や飲食店と一緒に立ち上げた「伊豆・つたわ」というイベントで、松崎町で行う。「つ」=つながる、「た」=たのしむ、「わ」=なご(和)む、「つたわ」。この農家もアイガモ農法で、田植えは6月下旬と、かなり遅め。夏にかけての草取りも、定期的に「伊豆・つたわ」として行う予定だ。

また、じゃがいも畑でも汗を流す。庭先ではバジルとトマトを栽培中。味噌づくりは、まだ叶わないが、店で使う食材を無農薬・無化学肥料でつくり、その種類を増やすというのが、当分の目標だ。

店? そう。田植えに誘ってくれた飲食店。石窯と薪でピッツァを焼く店。子どもたちに人気のメニューは、ポテトのピッツァ。じゃがいもの収穫は、きっと、もうすぐ。

雨の日の、じゃがいも畑。花が少しずつ咲き始めている。

さて、この『日刊いーしず』への連載のお話をいただいて、最初の〆切に合わせて書いたのが、以下の文章。〆切と実際のスタートにズレがあるのは、よくあること。修正を加えようかとも考えたのだが、やはり蝉の声が・・・。という適当な言い訳をして。たしか6月中旬の〆切だったと思うので、その頃の気分でお読みください。

-------------------------------------------------------

今、伊豆の田んぼでは、太陽の日射しを受けて光る水面で、小さな稲が初夏の風に揺れている。夜ともなれば、カエルで大賑わいだ。

水の張られた田んぼに私が初めて足を入れたのは、今から5年ほど前のこと。下田で飲食店を営む知人に誘われ、南伊豆へ。都会から移住して農業を始めた若い農家の奥さんが二人、おむすびを握っていた。古民家で軽やかな音楽を流しながら。ベトナムあたりの映画に出てきそうな光景で、今でも鮮やかに懐郷の思いに似て甦る。

田んぼに生える雑草を食べてくれるアイガモの雛たちも、そろっていた (届いていた)。お天気も上々。まさに、田植え日和。田靴に履き替え、いざ、泥の中へ・・・・・。

まあ、自由の効かないこと。片側の足を、もう片方の足で踏ん張りながら抜き出すと、瞬間、泥水の抵抗がなくなるから、片足立ちは、まさしく不安定。残してあった足は、さらに泥の中に入り込む。次にこちらを出そうとすると、さっき出たばかりの足が、ズズズ…と、深く沈んでいく。よっこらしょっ、おっとっと…、その繰り返し。まっすぐに歩ける? 苗は無事に植えられるだろうか。

東京や静岡からやって来た参加者、約20人が横一列に並ぶ。その両サイドの畦道に、その日の主宰者である農家二人が、1本の紐の端を持ち合ってしゃがんでいる。紐には、およそ30センチごとに小さな玉がついていて、私たちはそれを目印に植えていく。割り当ては、一人5箇所ほど。全員が植え終わると、次の列に移る。列と列の間も均等になるよう、畦道にいる農家がそれぞれに同じ長さの棒切れを使って間隔を測り、紐を動かしていた。

植えられた苗は、私たちの目の前で、整然とその姿を見せている。長さは20センチにも満たない。ひょろひょろとした印象。風に倒されないか、雨に流されないか…。植えるといっても根の部分を鉛筆を持つように持ち、中指第二関節あたりまでを埋め込んだだけ。おいしいお米を無事につけて! と、祈るような気持ちだった。

途中、農家が自ら育てた大麦でつくったという麦茶で、休憩になった。おいしい。麦を大地ごと味わう感じだ。農家って、いいなあ。自分の命につながるものを、自分でつくれる。あらためて、うらやましい気持ちが沸き上がった。

やがて、朝方、奥さん方が握っていたおむすびで、お昼ごはんに。この食卓も、自家栽培の野菜で彩られていた。煮ただけ、炒めただけ、漬けただけ…というおかずが、一粒一粒に歯ごたえを感じるおむすびの玄米と、よく合う。中でも、大豆から、すべて手づくりという味噌の味噌汁は感動的だった。これを毎日、食せたら、どんなに幸せなことだろう。いつか私も味噌をつくろう。そう決心。

この田植えに参加して以来、私の米づくりは毎年、続いている。どうしてだろう。田んぼに入ると、なにか、もう、生きていくことに覚悟せざるを得ない感じがする。逃げ道がない、田に閉じ込められる感じ。それでいて、それは十分に居心地がいいのだ。

もちろん、腰を曲げての農作業は楽なはずもなく、その後、数日間は足腰が痛い。日焼けをしないよう気をつけていても、焼けてしまう。でも、もう二度と田んぼに入るまいとはならない。草を抜きに行こう、また来年も田植えをしようという気持ちに自然となる。

それは、おそらく、自分の命につながるものを育てることの心地よさだ。この丸ごとの体験には、本当のことしかない。晴れれば稲は伸び、雨なら根に栄養を蓄えるだろう。人も同じ。格好なんて、気にしてはいられない。思わぬ拍子に転べば、泥まみれ。そうなったら笑うしかない。その明解極まりない風通しのよさに心ひかれ、農家の手伝いから少しずつ進歩して、2年前からは本格的に始めた。

その一年目は、すべて、猪に倒され収穫できず。しかしながら、猪は賢い。田んぼは少し高台にあり、道路から見ている分には被害には遭っていないと思っていた。山際ゆえ、電柵もしてあった。

ところが、ある日、田んぼまで行ってみたら、田の淵の稲はそのままも、中は荒らされ放題。もう、びっくり。呆然となった。そして、翌日、道路から見上げると、すべてがきれいに倒されていた。

翌年は、すずめの餌場にされた。無農薬・無化学肥料で育てるために田植えの時期を選んだら、まわりの田んぼより遅くなった。ということは、ほかが稲刈りを終えたあとも、私たちの一枚だけは黄金色に輝いている。すずめが群れをなしてやってくるわけだ。

収穫時、手伝ってくれた近所のおばあさんには「こんなに軽い稲は、初めて持つよ」と。脱穀してくれた農家も「米、入ってないんじゃない?」。私も思わず、パラパラと落ちる脱穀米をかき集めた。

でも、自家米は自家米である。もち米だったので赤飯にしたら、これは、もう、どんな高級料理店でも味わえない、まさに極上の赤飯だった(と感じているのは私だけだろうが)。

ところで、秋風が吹く少し前までは、時々、草をとるために田んぼに入る。できるだけ背丈の短いうちに抜いてしまわないと、伸び放題になる。夏の稲は、私の肩に届きそうなほど成長している。その間を歩いて、かがんで、草を引っこ抜くのだ。

大きなクモやら、ブンブン耳元まで飛んでくるアブやら、突然、バッと目の前に現れるバッタやら、葉の裏に潜んでいる色や模様がグロテスクなアゲハチョウの幼虫やらと格闘しながら。私は、飛ぶ虫と、模様入りの虫が大の苦手だ。見つける度に派手な声を上げるから、虫たちも相当に驚いているだろう。

それでも、この田んぼに入らなければ知ることのできなかった、すばらしい発見があった。おそらく、今日の現代化された農業をしている人たちは、知らないはず。それは、とても、いい匂い。何の匂いか。かいでみたい人は、ぜひ、今年の夏、一緒に田んぼに入りましょう。格闘を覚悟の上で。畦道からでは、絶対にわかりません。

今年の田植えは、仲間の農家や飲食店と一緒に立ち上げた「伊豆・つたわ」というイベントで、松崎町で行う。「つ」=つながる、「た」=たのしむ、「わ」=なご(和)む、「つたわ」。この農家もアイガモ農法で、田植えは6月下旬と、かなり遅め。夏にかけての草取りも、定期的に「伊豆・つたわ」として行う予定だ。

また、じゃがいも畑でも汗を流す。庭先ではバジルとトマトを栽培中。味噌づくりは、まだ叶わないが、店で使う食材を無農薬・無化学肥料でつくり、その種類を増やすというのが、当分の目標だ。

店? そう。田植えに誘ってくれた飲食店。石窯と薪でピッツァを焼く店。子どもたちに人気のメニューは、ポテトのピッツァ。じゃがいもの収穫は、きっと、もうすぐ。

雨の日の、じゃがいも畑。花が少しずつ咲き始めている。

Posted by eしずおかコラム at 12:00